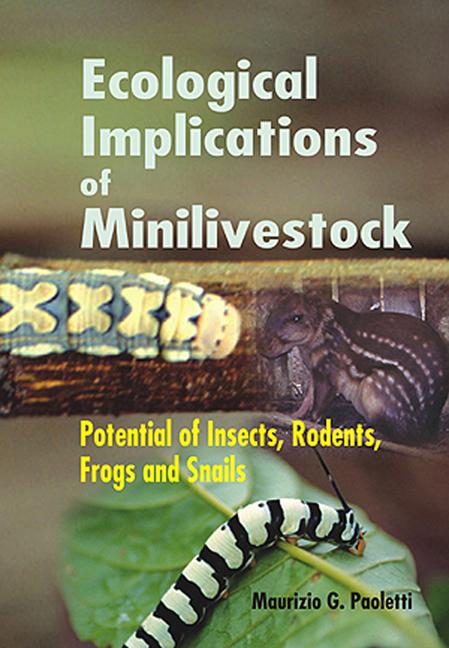

Intervista con il Prof. Maurizio Guido Paoletti, Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, ecologo, esperto di entomofagia ed autore di “Ecological implication of Minilivestock”, un volume che analizza l’impiego di insetti e piccoli animali come cibo

Intervista con il Prof. Maurizio Guido Paoletti, Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, ecologo, esperto di entomofagia ed autore di “Ecological implication of Minilivestock”, un volume che analizza l’impiego di insetti e piccoli animali come cibo

Che rivoluzione può portare nel nostro sistema alimentare la ricerca di proteine da fonti alternative come gli insetti commestibili, le rane o i piccoli roditori?

Il problema è che la rivoluzione agricola avvenuta circa 12.000 anni fa ha sviluppato le colture di certi cereali, di semi di una certa dimensione, l’addomesticamento di animali di medie o grandi dimensioni e quello che oggi consumiamo principalmente, a livello globale, sono circa otto specie animali e una ventina di vegetali, su approssimativamente un paio di milioni di specie descritte esistenti nei database mondiali. In effetti ci limitiamo a produrre ed a consumare pochissimi animali e di una certa tipologia, ad esempio bovini, suini, capre, pecore polli e poco altro. Il sistema di produttività del territorio coltivato, ad esempio per l’allevamento di questi animali, è estremamente dispendioso in ogni senso. Per un chilo di carne bovina servono almeno dieci chili di foraggio ed almeno il 70% del mais prodotto in nord America viene trasformato in mangime per bovini, polli ecc.

Pensa che questa rivoluzione entrerà in conflitto con gli attuali sistemi di allevamento intensivo di pollame e mammiferi o ci sarà una via per una sorta di complementarietà?

La nostra civiltà alimentare è nata sostanzialmente nella Mezzaluna fertile, con integrazioni asiatiche (pensiamo al riso e la soia) e dalle Americhe (patata e mais), quindi questo “disegno” si è consolidato e poi diffuso in tutti i continenti. Però questo non è il quadro che troviamo nei territori meno sviluppati come l’Amazzonia o il centro dell’Africa, dove per varie ragioni si sono semiaddomesticati animali e piante che a noi occidentali sono praticamente sconosciuti come yucca, sago, o teff.

Comunque non vedrei un conflitto, ma una riflessione profonda su quelle che sono le nostre catene alimentari e sulle quali abbiamo premuto l’acceleratore. Se apriamo un libro di agronomia e consultiamo l’elenco delle specie coltivate, arriveremo a contarne forse un paio di migliaia al massimo contro le venti che costituiscono l’80-85% del consumo planetario: poca cosa se si stimano almeno ventimila le specie vegetali che sono state ed ancora vengono impiegate localmente come cibo. C’è quindi una notevole discrepanza tra la biodiversità disponibile e l’uso delle risorse che si è imposto come mainstream nel nostro modello alimentare.

Questo modello si può cambiare?

Si può certamente. Ma è anche vero che il sistema produttivo alimentare globale è basato su questi pochi prodotti –anche animali- di cui abbiamo parlato, e che quel sistema agroalimentare non ha molto interesse ad agevolare cambiamenti che sfuggano al suo controllo.

C’è da dire anche che devono cambiare i comportamenti personali di ciascuno di noi come consumatore, assieme alla nostra consapevolezza e conoscenza della biodiversitàL: serve la consapevolezza che quando andiamo al supermercato le nostre scelte possono essere fatte superando le pregiudiziali per cui la farina di frumento è migliore di quella di sago o di teff, per esempio.

Qui si inserisce il discorso sugli insetti commestibili e sul consumo di altri piccoli animali di cui ho parlato nel libro.

Alimentarsi con prodotti provenienti da queste fonti alternative è un ripiego o è il ricorso a pratiche che come occidentali abbiamo dimenticato?

Direi l’uno e l’altro. L’abbiamo dimenticato e quindi dobbiamo imparare da capo ad usarle.

È comunque un’opportunità: quella di utilizzare a scopo nutritivo organismi che richiedono meno risorse per essere prodotti. Anche perché non possiamo pretendere che in Africa tropicale si producano fagiolini per il semplice fatto che noi vogliamo mangiare fagiolini tutto l’anno. Quindi c’è anche un fattore di educazione alla stagionalità. La colpa non è di chi produce i fagiolini, di chi li trasporta e li vende, o di chi li compra. Dobbiamo capire che abbiamo un problema di modello che coinvolge tutti e che tutti dobbiamo contribuire a risolvere aumentando la nostra conoscenza della biodiversità.

Il disgusto istintivo è il principale fattore che frena un occidentale dal mangiare un insetto.

Dagli insetti commestibili si possono ricavare farine (per l’utilizzo in dolci, pasta, pane, pizza), vari tipi di snack, barrette energetiche, integratori per sportivi. Quale tra questi prodotti potrebbe avere più successo in Occidente?

Non sono un esperto di marketing, ma il moto di disgusto istintivo è un fatto concreto, una reazione che bisogna imparare a controllare e a vincere, come ho dovuto fare anch’io la prima volta che ho mangiato gli insetti.

Capisco che dal punto di vista commerciale questo sia un ostacolo, ma se si vuole veramente agire sull’imprinting tradizionale e culturale occidentale dobbiamo imparare a mangiare gli insetti così come sono, nella forma che hanno in natura. Anche perché mangiare un grillo fritto è esattamente come mangiare un gamberetto fritto, quasi indistinguibile da un punto di vista analitico-nutrizionale. Ad ogni modo il problema non si pone se trasliamo il discorso nel campo dei vegetali. E in fondo non credo che “cambiare aspetto” agli insetti sia in sé sufficiente ad evitare il disgusto, che ha una profonda componente psicologica indipendente da ciò che vediamo con gli occhi.

Assisteremo ad uno sviluppo rapido e consistente delle economie che ruotano intorno a cibi “nuovi” come gli insetti commestibili?

Ci sarà un cambio progressivo del modello alimentare che ci porterà verso l’utilizzo di fonti meno dissipative. Al netto delle resistenze di quei soggetti economicamente interessati a lasciare le cose come stanno.

Gli insetti commestibili non sostituiranno la carne, ma rappresentano una delle fonti alternative di proteine concretamente utilizzabili, calcolando anche la possibilità di produrre mangimi per animali che siano derivati da insetti allevati su substrati di scarti organici.

C’è comunque ancora bisogno di ricerca scientifica su questi temi (se ne parla in “Towards a More Sustainable Agriculture” Crit. Rev. Plant Science – Paoletti M.G., Gomiero T. e Pimentel D. (eds.) 2011), per assicurare cicli di produzione e prodotti finali compatibili con la salute umana e la sicurezza alimentare ed una migliore gestione del territorio rurale.